‘소득 5분위별 가구소득 및 재무상태 변화(2010~2020) 분석’

민주노총 부설 민주노동연구원 이슈페이퍼 발행

민주노동연구원 이한진 연구위원이 ‘가계금융복지조사’ 자료를 활용하여 2010년에서 2020년 사이 ‘소득 5분위별 가구소득 및 재무상태 변화’를 분석한 이슈페이퍼를 발행했다. 주요 내용은 다음과 같다.

소득 최하위 20% 가구인 1분위 2012년 이후 2020년 현재까지 적자재정 벗어나지 못해

소득 최하위 20% 가구인 1분위의 경우, 소득에서 지출액(소비지출+비소비지출)을 차감한 저축가능액을 보면 2012년 –61만원에서 2020년 –42만원으로 적자재정이 지속되고 있었다. 2012년 1분위 가구 재정 상황을 구체적으로 보면, 경상소득은 761만원, 총지출액은 822만원(소비지출 744만원 + 비소비지출 78만원)으로 –61만원 적자상태였다. 이후 적자 규모의 등락은 있었지만 단 한 해도 적자 상태를 벗어나지 못했다. 2020년 경상소득은 1,155만원, 총지출액은 1,197만원(소비지출 1,050만원 + 비소비지출 147만원)으로 적자액은 –42만원이었다.

1분위 · 2분위 등 저소득 가구 주거비, 의료비 등 필수 경비 부담 가중되고 있어, 1분위 가구에 특화된 가정 경제 안정대책 시급

소득 분위별 1인당 주거비를 산출해보면, 2020년 기준 1분위 가구가 149만원으로 가장 많았고, 2분위 가구는 140만원으로 두 번째로 많았다. 이어 3분위(119만원), 5분위(117만원), 4분위(107만원)의 순이었다. 2012년에서 2020년 사이 주거비 증가율 또한 1분위가 45.64%로 가장 높았고, 이어 2분위(36.25%), 3분위(21.31%), 4분위(13.27%), 5분위(4.26%)의 순으로 나타났다. 특히 1인당 주거비 추이를 보면, 2017년 이후로 소득 하위 가구 집단인 1, 2분위 가구의 주거비가 급등하였음을 알 수 있는데, 2016년을 기점으로 주택가격이 급등세를 보였다는 사실을 고려하면, 주택가격 상승이 소득 하위 가구 집단의 주거비 상승으로 이어졌음을 알 수 있다. 주거비는 월세, 주택유지 및 수선, 상하수도 및 폐기물처리, 연료비 등을 모두 포괄하고 있다.

2020년 기준 의료비 지출액은 5분위(250만원), 4분위(209만원), 3분위(166만원), 2분위(162만원), 1분위(134만원) 등이었다. 하지만 1인당 의료비를 산출해보면 1분위 가구가 96만원으로 가장 많았고, 이어 2분위(77만원), 5분위(69만원), 4분위(63만원), 3분위(59만원) 등의 순이었다. 1인당 의료비 증가율도 저소득 가구인 1분위(86.76%)와 2분위(96.79%) 가구가 3분위(55.75%) 4분위(50.58%), 5분위(17.33%) 가구들보다 압도적으로 높았다.

한편 2012년에서 2020년 사이 식료품비, 교통비, 통신비 등의 지출 또한 1분위 가구가 소득 분위별 가구 중 가장 증가율이 높았는데, 식료품비 증가율은 43.87%(253→364만원), 교통비는 30.36%(56→73만원), 통신비는 22.45%(49→60만원) 등으로, 1분위 가구의 필수 경비 부담이 가중되고 있었다.

교육비 불평등 매우 심각한 상황, 학력별 소득 격차 고려할 때 소득 불평등 개선과 더불어 무상 교육 등 공교육 체계 대학까지 확대 · 강화할 필요

2020년 기준 교육비 지출액은 5분위 가구가 791만원으로 가장 많았고, 4분위(422만원), 3분위(239만원), 2분위(93만원), 1분위(22만원) 등으로 분위 간 위계가 확실하게 나타났는데, 1인당 교육비 또한 5분위(220만원), 4분위(128만원), 3분위(85만원), 2분위(44만원), 1분위(16만원) 등으로 다른 비목별 지출과는 달리 분위 간 위계가 확실했다.

2020년 기준 가구주 평균 연령이 67.7세인 1분위 가구를 차치하더라도, 2분위(57.6세), 3분위(52.7세), 4분위(51.0세), 1분위(51.4세) 등으로 편차가 크지 않아, 가구원 중 비슷한 연령대의 학령기 자녀가 있을 것으로 추정할 수 있다. 그런데 2020년 기준 소득 최상위 가구 집단인 5분위 가구 대비 1인당 교육비 비중을 보면, 소득 차상위 가구 집단인 4분위 가구조차 58.20% 수준에 불과했고, 3분위 가구는 38.85%, 2분위 가구는 20.16%를 교육비로 지출하고 있었다. 학력별 소득 격차가 매우 큰 우리 사회 현실을 고려하면, 현재의 소득 불평등이 미래 세대에도 그대로 이어질 수 있다는 점에서 심각한 문제라 할 수 있다.

현행 소득 재분배 관련 정책(소득세제 및 정부 지원금 등) 효과 불분명 ;

전면적 재검토와 대대적 수술로 저소득 가구의 의료, 주거, 식품 등 기본권적 생존권 보장해야

현행 소득 재분배 관련 정책효과가 매우 불분명하거나 효과가 없다는 것을 보여주는 사례는 다음과 같다.

첫째, 소득 최상위 20% 가구 집단인 5분위 가구 대비 1분위와 4분위 가구의 소득 비중과 비중 차(세후소득 비중 – 세전소득 비중)를 보면, 소득 최하위 1분위보다는 소득 차상위 4분위에서 세후 소득분배 개선 효과가 더 분명하게 나타나고 있었다.

둘째, 5분위 가구와의 소득 격차 또한 1분위 가구는 2020년까지 꾸준하게 확대되고 있었으나, 오히려 4분위 가구는 정체되고 있었는바, 고소득 가구 집단과 저소득 가구 집단 간 소득 격차가 조금도 줄지 않고 있었다.

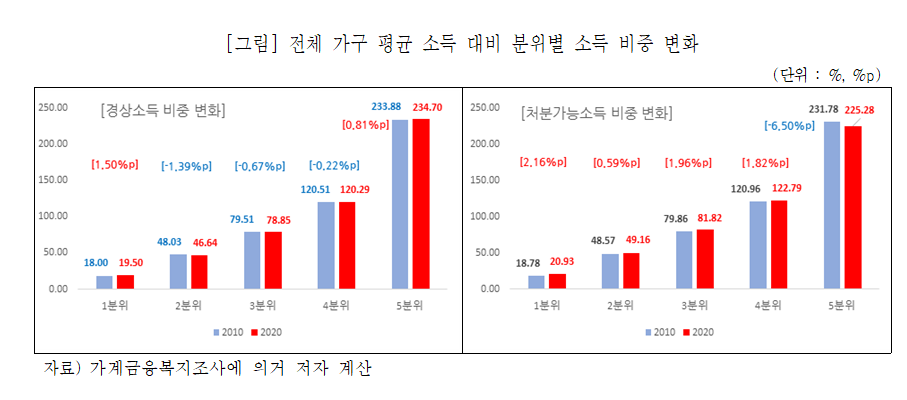

셋째, 지난 10년(2010~2020년) 소득 5분위 가구 간 소득 불평등이 어느 정도 개선되었는지를 살펴보기 위해 전체 가구 평균 소득 대비 각 소득 분위별 가구소득 비중 변화를 산출하였으나, 세후 소득분배 개선 효과가 매우 미미한 수준이라 정책적 효과가 있다고 판단하기 어려웠다.

![[그림] 소득 1분위 가구소득 및 지출, 저축가능액 추이.PNG](http://nodong.org/./files/attach/images/282/226/802/007/0e75bf6427165fd9846f0036f7cc63f7.PNG)

![[그림] 소득 5분위별 주거비 및 1인당 주거비 추이.PNG](http://nodong.org/./files/attach/images/282/226/802/007/07dd5d027acf7124914ca2450969ebd8.PNG)

![[그림] 소득 5분위별 의료비 및 1인당 의료비 추이.PNG](http://nodong.org/./files/attach/images/282/226/802/007/6f57f7ec57a9ed55abc8577da6693291.PNG)