|

전국민주노동조합총연맹 부설 민주노동연구원 |

보 도 자 료 |

|

|

2025년 1월 13일(월) |

정경은 연구위원 010-2357-9855 |

|

|

(우) 04518 서울특별시 중구 정동길 3 경향신문사 13층 | 대표전화 (02)2670-9220 | FAX (02)2670-9299 |

||

「2023-2024 민주노총 파업실태조사」 총서 발간

민주노총 조직쟁의실과 부설 민주노동연구원은 2023∼2024년 파업실태조사를 수행하고, 10개 사례를 선정하여 면접조사를 진행한 결과를 총서로 발간했다(정경은·허 인·박효선). 2023년에 발간한 2016∼2022년 파업실태조사에 이어서, 민주노총은 현장 노동자들의 투쟁 기록이 사장되지 않도록 파업 양상을 분석하고 사례를 종합하는 데 초점을 두었다.

파업 실태 조사 결과

이 연구의 제2장은 민주노총 가맹조직을 대상으로 정기대의원대회에 제출한 사업보고와 대의원대회 자료집, 성명서와 보도자료, 언론사 취재 기사를 수집하여 2023∼2024년 파업실태를 분석하였다.

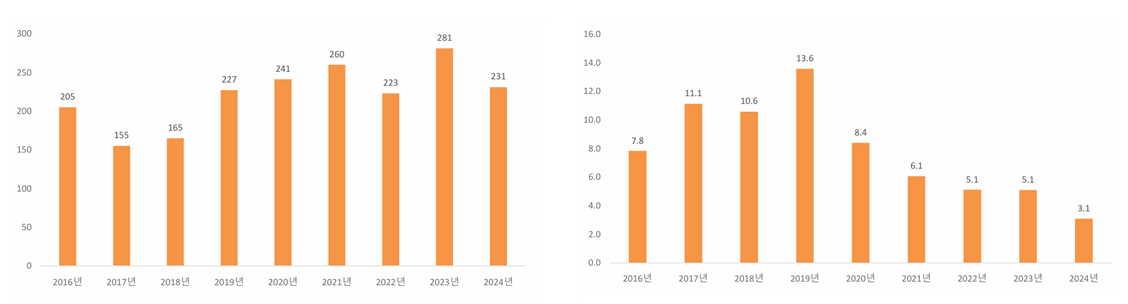

2016년 이후 파업에 돌입한 조직은 2023년에 281개로 가장 많았으며, 2024년에 226개로 감소하였다. 파업 기간은 2023년에 5.1일, 2024년에 3.1일로 분석됐으며 2019년에 13.6일에서 점차 감소하였다.

[그림 1] 연도별 파업 조직 수(단위 : 개) [그림2] 연도별 파업 기간(단위 : 일)

민주노총 소속 파업 돌입 조직은 금속노조와 나머지 산별노조로 양분된다. 시기집중 임단투 파업을 비롯한 금속노조 파업은 2023년에 229개였다가 2024년에 195개로 조사됐다. 금속노조를 제외한 산별노조 소속 조직들은 2019년에 110개로 정점에 도달하였다가 2023년에 52개, 2024년에 31개로 감소했다. 파업 기간은 금속노조가 2023년에 1.9일, 2024년에 1.1일로 짧은 반면에 비금속노조는 19.2일, 15.9일로 길다.

파업 원인은 임금이 가장 많으며, 금속노조가 사업장 공동 요구로 포함하는 의제에 따라 노동안전, 노조활동 보장, 고용 분야(산업전환협약 등) 가 증가하는 경향이 있다. 금속노조 시기집중 임단투를 제외한 나머지 파업 사례는 대부분 임단투라 하더라도 파업 기간이 긴 특징을 보인다.

금속노조 시기집중 임단투 파업을 제외하면, 2023년 민주노총 파업 조직은 71개, 파업 기간은 17.9일, 2024년 파업 조직은 43개이고 파업 기간은 14.5일로 조사됐다.

고용형태별로 구분하면, 정규직 파업이 다수이며, 파업 기간은 2023년에 비정규직(22.4일)이 가장 길고 2024년에는 정규직(18.9일)이 가장 긴 것으로 조사됐다. 기업 특성으로 구분한 결과, 사측은 하청기업이나 필수공익사업장, 다국적기업에서 파업이 다수 발생하고, 파업 기간은 사모펀드, 하청기업, 중소기업, 다국적기업이 장기화되는 것으로 분석됐다. 조직 규모별로, 299명 이하 조직보다 300명 이상 조직에서 파업이 더 많지만, 299명 이하 조직에서 파업 기간(30.6일, 18.2일)이 더 긴 것으로 분석됐다.

금속노조 시기집중 임단투 파업을 제외하고, 파업의 원인은 임단협이 다수이지만 정리해고와 부당노동행위, 노조 인정 파업으로 구분된다. 2023∼2024년 임단협을 이유로 한 파업 기간은 9.1일, 13.4일이고, 정리해고 부당동행위 반대 파업 기간은 22.7일, 15.5일이다. 노조 인정 파업은 2023년에 31.1일, 2024년에 21.1일로 분석됐다. 이번 조사에서 파업을 이유로 한 직장폐쇄 건수는 2023년에 5개, 2024년에 4개로 조사됐다.

이 보고서에서 2023∼2024년 파업 유형별로 임단협 파업을 건설노조, 학교비정규직연대회의, 현대트랜시스 등 현대자동차 계열사, 조선업종 연대 파업, 필수공익 사업장 임단투 파업을 기술하였다. 정리해고와 구조조정 저지 파업은 서울시사회서비스원, 대학노조 동아대지부, 콜센터 파업, 철도노조와 서울교통공사노조 파업을 서술하였다. 마지막으로, 노조 인정 파업은 외국인투자기업, 중소기업, 하청ㆍ특수고용 노동자 파업, 사모펀드 기업 파업을 간단히 살펴보았다.

이 보고서의 제3장은 4개 파업 사례와 6개 장기투쟁 사례를 검토하였다. 4개 파업 사례는 노조가 파업권이 있다 하더라도 사용자가 의사결정을 하지 못하는 유형에 해당한다. 다시 말해, 건강보험고객센터지부의 직접고용이 진전되지 않는 이유는 사용자의 배후에 원청업체인 건강보험공단, 나아가 보건복지부가 있기 때문이다. 노원을지대병원조차 실소유주인 의료재단이 의사결정하지 않으면서 파업이 장기화됐다. 락앤락지회의 파업은 단기수익만 추구하는 사모펀드가 파업권을 훼손하고 있다. 경진여객지회는 사모펀드가 경영권을 취득하였음에도 불구하고, 경기도 버스 정책이 영향을 미쳐 공공성을 강화한 사례에 해당한다. 노원을지대병원과 경진여객 사례에서 임단협조차 법적 사용자가 아닌 실제 사용자가 결정할 때, 교섭 타결에 이른다.

반면, 6개 장기투쟁 사례는 노조가 결성되자 도급계약을 해지하거나 폐업을 통해 노조를 와해한 사례이다. 아사히글라스와 한국GM은 고용노동부와 노동위원회 결정을 거부하고 대법원 판결까지 버티다가 정규직 전환을 수용하였다. 현대중공업 사내하청지회도 근로자지위확인소송에서 승리하였으나 고등법원과 대법원까지 기다릴 가능성도 있다. 노조 파괴를 위해 대우버스와 효성, 정읍택시는 폐업도 불사하는 사례이며, 대우버스는 위장폐업을 인정받았으며 효성 노동자들은 최종 승리하였다. 장기 투쟁 사례는 대부분 사측의 노조 탄압 이외에도 고용노동부, 검찰, 법원을 대상으로 투쟁이 확전됐다.

10개 사례 중에서 간접고용, 특수고용 등 비정규직이 주체인 경우는 건강보험고객센터지부, 아사히글라스(비정규직)지회, 한국GM부평비정규직지회, 현대중공업사내하청지회 등 4개이고, 나머지 7개는 정규직의 투쟁 사례이다. 10개 사례 중에서 조합원 수가 300명 이상인 조직 규모는 노원을지대병원이 유일하다. 비정규 노동자 장기 투쟁 사례를 볼 때, 정규직과의 연대가 두드러지지는 않지만, 노동ㆍ사회운동단체와 지역사회의 연대, 나아가 국제연대가 버팀목이었음을 확인할 수 있다. 금속노조와 화섬식품노조의 장기투쟁지원금 등 생활비 지원은 중요한 자원이며, 금속노조 법률원(민주노총 차원에서 통합 운영한다)을 법률 지원에 대한 효능감도 높은 것으로 분석된다.

10개 사례 중에서 필수공익사업장은 노원을지대병원, 외국인투자기업은 아사히글라스와 한국GM, 재벌기업은 효성 사례가 해당된다. 하청기업은 건강보험고객센터, 아사히글라스, 한국GM, 현대중공업사내하청 등 4개 사례인데 모두 공공기관과 다국적기업, 재벌기업이 원청업체이다. 사모펀드 파업 사례는 락앤락지회와 경진여객지회이. 대우버스와 정읍택시는 집단적 노사관계를 회피하는 사용자가 무노조 전략을 실행한 사례에 해당한다. <끝>